Камерные истории о сапожнике из Воронежа, молодых синефилах в Шанхае, отшельнике на фоне перуанских Анд и бухарестском священнике эпохи Чаушеску; одна другой печальнее; одна другой лучше.

В годы, когда отец Георге Калчу Думитряса, герой румынского «Гласа вопиющего в пустыне», сидел в застенке – священника, осмелившегося протестовать против сноса церквей и славить в проповедях свободу, осудили за госизмену, политзаключённых в коммунистической Румынии официально не существовало – девизом ММКФ были слова «за гуманизм, мир и дружбу между народами». Так вышло – не то, чтобы преднамеренно – что конкурсные фильмы 44-го Московского международного отличает ненатужный, естественный и нежный гуманизм. Конечно, грош ему цена была бы без чисто кинематографических достоинств.

В другом знаменитом девизе – крылатой латинской фразе arte et humanitate – между «искусством» и «человечностью» стоит союз «и»: эти прекрасные понятия не обязательно сопутствуют друг другу.

А здесь сложилось – и с искусством, и с любовью к человеку. Как и с любовью к кино, из которой вырастают нарочито синефильские «Путешествия Масторны» (вообще-то, в названии The Journey of Mastorna, повторяющем название одного из неснятых фильмов Федерико Феллини, «путешествие» – в единственном числе, но использую официальный, как в каталоге, титул).

Пересказ может напугать:

встретились в Шанхае парень и девушка, до умопомрачения обожающие кино; им Тарковского или Годара процитировать проще, чем спросить: «Который час?».

Встретились и пошли бродить по кинематографическим местам; с рассвета до рассвета, как Итан Хоук и Жюли Дельпи у Линклейтера; поминая десятки великих имён, от Чаплина до Вонга Карвая; уже в ночи навестили берега реки Сучжоу – в честь перевыпуска одноимённого фильма Лу Йе. Парня играет сам режиссёр, Чань Мин Чжи Ляо, снят фильм на iPhone, цвет чередуется с ч/б, по экрану, меняющему соотношения сторон, время от времени пробегают весёлые титры, в действие вторгаются прямые цитаты из Трюффо или того же Линклейтера; ну и говорят герои только об искусстве и искусстве кино, будто ничего другого на свете и нет; причём, говорят не без банальностей. Ужас, да? На самом деле, нет. Не ужас, не утомительное дрочево киномана-нарцисса, а отчаянная и очень лёгкая красота; не хождение по мукам, а порхание по радостям; фильм, который по всем статьям должен выбешивать, очаровывает. Ещё и потому, что глобально оправдывает вот такую эскапистскую жизнь в мире иллюзий, бегущих со скоростью 24 кадра. Ничем не хуже, чем печь хлеб или тачать сапоги.

Латает стоптанные ботинки герой «Верблюжьей дуги» Виталия Суслина, в титрах так и значащийся – Сапожник. Я как отборщик на 44-м ММКФ отвечал в первую очередь за короткий метр, так что не нарушу профессиональную этику, если признаюсь, что «Дуга» – моя главная любовь основного конкурса.

Суслин с его лукавым пиросманиевским примитивизмом, мягким абсурдистским юмором и взглядом ласковым, но небезразличным, трезвым, без всякой утешительной лжи, с вниманием к социальной несправедливости и, скажем так, экзистенциальной неустроенности героев, в конкурсе большого международного фестиваля участвует впервые.

Что несправедливо и объяснимо разве что абсолютной неконъюнктурностью его негромких фильмов. Главную роль в новом играет тот же изумительный Александр Карнаушкин, что был художником-любителем в «Седьмом пробеге по контуру земного шара».

Здесь он, как уже сказано выше, значится Сапожником: живёт себе с женой – взрослый сын давно сам по себе – починяет обувь и мечтает, услышав от товарища библейскую притчу, посмотреть на Красное море. Мечтатель – куда более подходящая для Сапожника характеристика, пусть ради путёвки в Египет он и готов заняться таким неромантичным делом, как разведение поросят. Начинается «Дуга» весьма дико; по лугам, по полям скачет взрослый дядечка Карнаушкин на палке, словно дитя малое. Быстро понимаешь: не по-настоящему это, в фантазиях, где вечное лето, солнце и мама, похожая на милую девушку из турагентства. А в реальности – зима, новый год, искусственная ёлка; настоящую ну очень рациональная жена бракует, мол, иголки потом весь год выносить. Фантазии – не просто так: новый суслинский чудак-человек сочиняет мемуары – точь-в-точь, как Муми-папа. Случится с Сапожником и событие, что напомнит о другом сказочном мечтателе, правда, не меланхолического, а холерического склада – Буратино. Это когда жена подарит на новый год билет на балет,

Сапожник заскучает, по-тихому сбежит в буфет, приценится к напиткам, застенчиво улыбнётся, отправится в фойе и наткнётся на тайную дверку, за которую посторонним вход запрещён.

А он войдёт – как Буратино, сунувший любопытный нос в нарисованный камин. Сказка! Смешная, но не то, чтобы весёлая; эпиграфом текста о «Верблюжьей дуге» и Суслине могла бы стать фраза «Грусть – это форма сопротивления» из показанного в «Мультвселенной» ММКФ выдающегося сюрреалистического сказания Кодзи Ямамуры «Север, и не один».

Грусть как форма сопротивления – это и про перуанский фильм «Ульи» (Las colmenas) Луиса Басурито. Его не молодой уже герой приезжает на работу – а офис оцеплен полицией Уанкайо, работы у Луиса больше нет. Помаявшись, он оставляет дом и перебирается в предгорье Анд, к тётке, разводящей – чуть ли не себе в убыток – пчёл; новое место, новые связи, новая жизнь. Но со следами старых травм: и люди, и ландшафты хранят память о жертвах военных конфликтов, сотрясавших Перу десятилетиями;

рыжий песок братских захоронений не знает различий между теми, кого убили террористы, кого – военные.

Сюжет – пунктирный, и живая, любопытная камера словно оставляет изобразительные лакуны: отвлекается на постороннее, на портреты и пейзажи,

морщины на лицах и стенах;

и перехватывает дыхание от того, как выглядит на большом экране это поэтическое политическое кино.

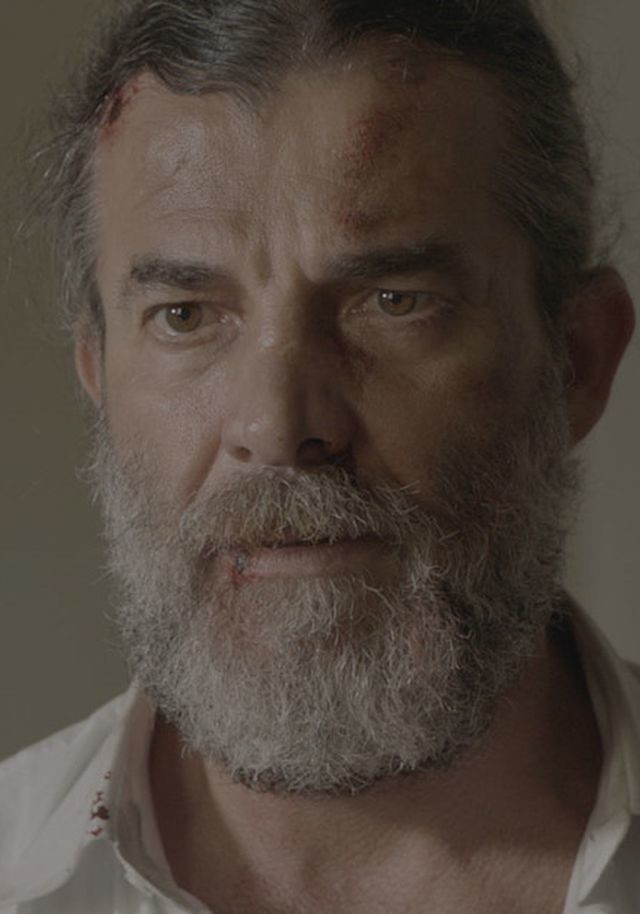

«Глас вопиющего в пустыне» (The Voice Crying in the Wilderness) визуально суше, аскетичнее. Однако не под документ, пусть и основан на подлинной биографии Георге Калчу Думитряса, с имени которого начался этот текст. Режиссёра Киприана Мегу можно называть и просто по имени – отец Киприан. Он – священник,

и это, кажется, единственный пример, когда святой отец – ещё и кинорежиссёр недилетантского уровня.

«Глас» интересно придуман – нарушает хронологию, играет со стилями: так повлёкшее очередные репрессии выступление отца Георге перед студентами стилизовано под съёмку на киноплёнку, тюремные сцены источают зловонный зелёный цвет, кабинеты сатрапов Чаушеску окрашены мертвецкой желтизной. Историю Калчу Думитряса комментирует интервью политэмигранта и философа Мирчи Элиаде – постановочная реконструкция подлинной радиобеседы. А на финальных титрах в кадре появится хроника – интервью с реальным Георге, уже на английском, уже в США, после изгнания с родины. Героям, тем не менее, слава!