На сцене МДТ только старший Карамазов, три его законных отпрыска, бастард Смердяков и две женщины, которых вожделеют представители самой спорной и знаменитой семьи из русской классики.

Луч света – переменчивый, оставляющий на сцене то круги, то квадраты, разгуливающий по колосникам словно сам по себе – следит за Алёшей сверху; останавливается, когда останавливается младший Карамазов, меняющий послушнический подрясник на «гражданскую» одежду. Став мирским, он получает право пересечь границу дольнего и горнего, пройти сквозь проём в подвижной стенке и ступить из преддверия небесной канцелярии на землю, к семье и страстям. В стенки-кулисы встроено не меньше четырёх десятков прожекторов: свет Дамира Исмагилова в новых «Братьях Карамазовых» – такое же главное действующее лицо, как слово.

Свет, не позволяющий улизнуть, проявляющий нутро героев и в конце первого акта бьющий слепящий снопом в зал, – аналог режиссёрского взгляда.

Додин избавляется от всего «лишнего», оставляя на планшете сценической комнаты дознаний только ключевых протагонистов большого романа. И отдавая приоритет слову: спектакль, работа над которым началась четыре года назад, строится на пьесе, где в реплики оставшегося минимума действующих лиц вкрадываются фрагменты слов устранённых персонажей.

Движение героев сведено к минимуму, но не так радикально, как, например, в «Брате Иване Фёдоровиче» Сергея Женовача (тоже, кстати, со светом Дамира Исмагилова и декорациями Александра Боровского); несколько горячих жестов случится – будут и из трюма-преисподней подниматься, и танцевать (музыкальной темой – почти приджазованная версия романса Александра Гурилёва, получившего широкое хождение в виде матросской песни «Раскинулось море широко»), и стулья (кажется, единственный реквизит, использованный художником Боровским) ломать. Врежется в память, как сначала Грушенька (Екатерина Тарасова), а за ней и Катерина Ивановна (Елизавета Боярская) пройдут между сидящими Карамазовыми, раздвинув плечи мужчин взмахом бёдер: Грушенька – как матёрая femme fatale, Катерина – в подражание сопернице.

Фраза Фёдора Карамазова (Игорь Иванов) «в скверне-то слаще» – один из триггеров действия, поступками героев будет руководить похоть – или любовь? разграничить сложно;

про то и Достоевский – где разврат, где Бог – сам чёрт ногу сломит.

Да, спектакль статичен и многословен, однако генеральную сюжетную линию, отношения героев с деньгами и женщинами препарирует подробно, акцентируя внимание как раз на «половом вопросе».

Но от «бульварной» инсценировки «Карамазовы» в МДТ далеки: даже помянутые выше бёдра – абстрактный штрих, не самое обязательное дополнение к тексту.

Жанр можно было бы обозначить следственным экспериментом – но не по делу об убийстве Карамазова (во втором акте он, уже после смерти, продолжит присутствовать на сцене во плоти, не безмолвным призраком, но активным участником диалогов), а по сгущению оригинального текста. Роман Достоевского превращён, в определённом смысле, в сухой остаток – вся «бульварщина» надрывных сюжетов, которой не стеснялся писавший за гонорары, «на потребу публике» автор, вымарана; в МДТ не пересказывают роман, но превращают его в идейное «руководство по эксплуатации».

Это величественная и храбрая затея, вызвавшая не один восхищённый отклик. В моём случае такая кристаллизация «Братьев Карамазовых» воспринимается как их иссушение. Тут дело и в завышенных ожиданиях от opus magnum великого режиссёра – мало кто в театре так, как Додин, высказывался о нераздельности любви-ненависти, читай, монолитности жизни. А здесь – схема с традиционной, в общем, трактовкой.

Представим, что «Братья Карамазовы» вдруг оказались в школьной программе, и какой-нибудь хитрый ученик решил сэкономить время на чтении, потратив три часа на зрелище.

Посмотрит, напишет сочинение, благо про мотивировки поведения персонажей подробно, и оставит самую кондовую учителку довольной: вот вам дикость Фёдора, вот горе от ума Ивана (Станислав Никольский), вот плотские желания, калечащие душу Дмитрия.

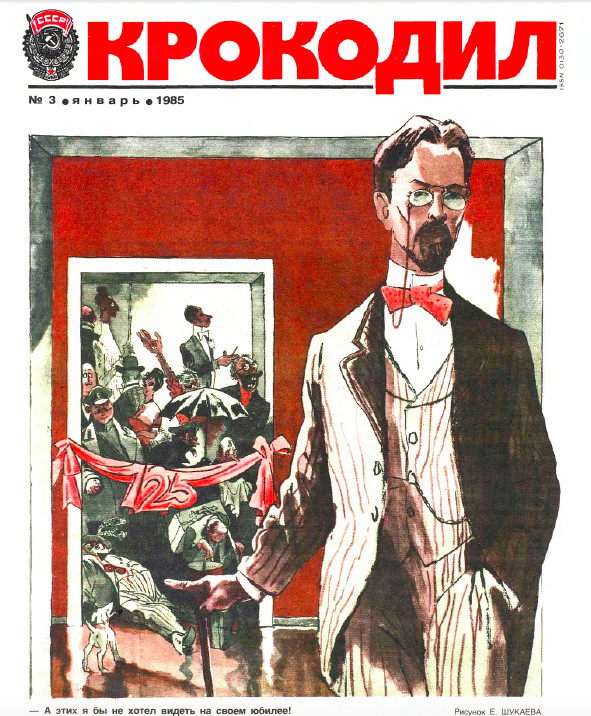

В финале одному Алёше будет дозволено вернуться туда, откуда пришёл; больше никто из героев не заслужит такой милости, останутся в своём тесном земном аду. По этому поводу не могу не вспомнить карикатуру, украсившую обложку журнала «Крокодил», вышедшего к 125-летию со дня рождения Чехова. Достоевский Додина словно взял с него пример и безжалостно отсёк «плохих» от «хорошего». Однозначный финал у режиссёра, которому однозначность никогда не была не свойственна, болезнен для меня вдвойне. У Бахтина есть текст, в котором он цитирует статью Шкловского, в которой тот говорит о незаконченности финалов в романах Достоевского, который, по Шкловскому, развязок избегал принципиально. Бахтин частично соглашается, частично опровергает Шкловского, развивая теорию о создании автором нового жанра – полифонического романа, который незавершим по определению, а вот «Братья Карамазовы» как раз завершаются полифонически, но с традиционной точки зрения остаются незаконченными etc. Я, в отличие от героев обобщать и философствовать не склонен, эти же рассуждения запомнил, скорее всего, из-за очень понятного «дедлайнового» момента:

цитируемый Бахтиным Шкловский замечал, что финалы у Достоевского скомканы не по бытовым причинам, мол, набрал заказов, в срок не успевал, оттягивал, как мог, последнюю точку, а потому, что пока роман оставался незавершенным, пока оставалась возможность диалога между героями, автор сам не осознавал тупика, не впадал в отчаяние из-за того, что ответов на вопросы, на самом деле, нет.

Там была еще очень красивая метафора, что окончание романа для Достоевского было равносильно падению Вавилонской башни. В МДТ башню рушат безапелляционно – и это не «умный демонтаж», а обрушение.

Вопрос и в доверии к игре – форсированной, не допускающей бытовых интонаций, гипертрофированно театральной – в принципе, фирменной додинской, и старожилы театра владеют этим особым типом исполнения осмысленно.

Как Игорь Иванов или Игорь Черневич в роли Дмитрия – наиболее сложно выделанной роли, совмещающей черты всех трёх законных братьев – и витальность, и опасный ум, и святость; и ущербность Смердякова – тоже здесь (сложно, тем не менее, забыть, что Дмитрию у Достоевского – двадцать восемь, а Черневич всего-то на 12 лет младше Иванова; не очень он ему годится даже в аллегорические отцы). У относительно молодого Евгения Санникова в роли Алёши это экзистенциальное страдание от ощущения тяжести мира и неразрешимости прóклятых вопросов находит выражение, главным образом, в гримасах – играет, одинаково кривя рот и на широко расставленные грушенькины ноги, и на чтение газетной статьи, проливающей свет на происхождение Павла Смердякова (Олег Рязанцев).

И поверить в серьёзность увлечённости героев Грушенькой у меня не вышло – видел артистку, которая сознательно или нет (возможно, росла на её ролях), но имитирует Ксению Раппопорт. В итоге получил вместо свежего и острого переживания «Карамазовых» в версии гениального режиссёра просмотр, лишённый индивидуальных черт.

Ещё один содержательный театральный вечер с Достоевским.