Лучший спектакль большой формы – «Лавр», поставленный Алексеем Вотяковым в Магнитогорском драматическом театре им. А.С. Пушкина, лучший спектакль малой формы – «Чёрная пурга» Филиппа Гуревича в Новокузнецком драматическом театре. Просто лучший спектакль – «Папа» Дмитрия Акриша в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре.

С размером «Папы» жюри запуталось: сам театр подал спектакль как большую форму, однако если определять величину по количеству зрителей, «Папа» стопроцентно попадает в малую: хоть и играется на широченной сцене, число человек, сидящих там же, едва превышает сотню (устройство спектакля сходно с «Господами Головлёвыми», поставленными Акришем в воронежском Никитинском театре). Фестиваль в Магнитогорске – мои третьи «малые города», каждый год меняющие место пребывания. В 2019-м на фестивале в Камышине я был гостем, на двух уральских – прошлогоднем в Нижнем Тагиле и нынешнем в Магнитогорске – входил в жюри. Никаких кулуарных тайн не открою (в Магнитогорской драме боковое фойе изящно обозначается табличкой «выход в кулуар»; вот только про этот кулуар могу рассказать), замечу только, что если в Тагиле итоги были определены минут за пять – без споров, без драки, практически единогласно, то сейчас обсуждали не один час.

И так горячо, что наш неформальный вожак и арт-директор фестиваля, великий Олег Лоевский, едва не двинул мне по физиономии.

По «Лавру» и «Папе» голоса разделились поровну – даже дополнительный голос председателя жюри Марата Гацалова не сломал ситуацию ex aequo; выручило решение, принятое по случаю юбилея – наградить оба спектакля. Чему лично я очень рад, потому что оба прекрасны.

Слово о победителях

«Лавр» – версия романа Евгения Водолазкина, за который соскучившиеся по свежему материалу театры берутся охотнее, чем за «Чайку». Я видел спектакль Бориса Павловича в петербургском Театре на Литейном и спектакль Эдуарда Боякова во МХАТе им. М. Горького; оба не то, чтобы супер. Рационализм Павловича обернулся сухостью изложения – до зевоты, за лубочными красивостями Боякова потерялась энергия приключенческого романа, даже живой волк на сцене не спас мхатовский блокбастер от монотонности. Магнитогорский «Лавр» почти идеален. И по ритму – хронометраж переваливает за три часа, а смотришь на одном дыхании: при всём мистическом, религиозном наполнении и верности жанру жития, Алексей Вотяков не забывает о приключенческой составляющей; и морские эпизоды, вызвавшие у части моих коллег нарекания в этакой театральной архаике, во мне оживили тот детский экстаз, что охватывал при чтении «Одиссеи капитана Блада». И по интонации: театр, взявшийся за сказ о святом, не прикидывается храмом, не оправдывается, сознаёт собственную силу в создании вселенных – и ставит во главу угла игру, в которой лицедейское веселье и возвышенная серьёзность на равных.

Тон и стиль «Лавра» задаёт предельно честное начало: за сценой-столом рассаживаются участники научной конференции, посвящённой феномену юродства на Руси и его отражению в романе Евгения Водолазкина. Слово за слово – без стёба, слова-то говорятся вполне толковые, но и с мягкой иронией в адрес высоколобого формата – как «доценты с кандидатами» решают прекратить разглагольствовать и поиграть (так, наверное, мог начинаться спектакль Таганки 1960-х – но ассоциация слишком вольная, потому заключаю в скобки). И играют, не пряча бутафорских бород и щеголяя подброшенными самим текстом пластиковыми бутылочками с водой:

да, мы – театр, и мы можем превращаться во что угодно, не скрывая своей природы; и вы почувствуете смрад и кровь русского Средневековья – наравне с возможностью чуда.

Потому, что и кровь, и чудо – элементы игры.

«Лавр» – режиссёрская работа художника-сценографа Алексея Вотякова, он же – автор удивительно ладной инсценировки: никто из упомянутых мной выше «лавровых» интерпретаторов не сумел обратить весьма тяжёлый текст в такое захватывающее действие. И никто не придумал таких действенных визуальных метафор рождения и смерти – порой одномоментных: всё – движение вверх и вниз (и иногда – по кругу) на плоскостях открывающей недюжинные технические возможности сцены.

«Папа» – спектакль по горьковским «Мещанам», текст которых превращён Дмитрием Акришем почти что в чистую абстракцию: большинство примет времени из пьесы вытравлено (кажется, только вопль Петра, инфантильного сынишки рантье Бессемёнова, о том, что студентам нельзя жениться, отсылает к началу российского ХХ века, когда Горький писал свою драму). Абстракция Акриша ясна – что есть отдельное достоинство: в линиях Алексея Максимовича легко заплутать. Сергей Соловьёв смешно рассказывал о муках при экранизации «Егора Булычова»: «все эти отфонарности, которыми Горький щедро пересыпал свои творения, доводили меня почти до маразма. Я даже расчертил себе специальную схему – родственных связей – и повесил её на стенке. Если бы не эта схема, в пьесе бы мне никогда не разобраться».

Абстракция Акриша лаконична: всего час сорок – в отличие от долгих подробных версий Георгия Товстоногова, Кирилла Серебренникова и Михаила Бычкова. Самое замечательное, что абстракция Акриша – жива, теплокровна: благодаря артистам театра Комсомольска-на-Амуре, который я полюбил с первого взгляда – на фестивале театров Дальнего Востока. Акриш ставит с хореографической изысканностью: разделённость героев в пространстве – когда рука гладит стол, а не другую руку – взрывается конвульсивными объятиями.

Режиссёрская хореография могла бы подменить человеческую историю – о фатальной и неизбывно трагичной зависти уходящего старшего поколения к молодости, какой бы жалкой, нескладной и неуверенной эта молодость ни была.

По счастью нет, не подменяет; внутри абстрактной формы – настоящие люди.

Одна только критическая придирка – к названию. Само слово «папа» потешное, это раз; напоминает о титуле пьесы Артура Копита «Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой», это два. Плюс папу, домашнего тирана Бессемёнова, играет обладатель добрейшей внешности Дмитрий Баркевич; в его негодовании не столько лютость, сколько обида Громозеки: «я же просил четыреста капель валерьянки, а здесь четыреста две». По правде, спектакль мог бы называться и «Мама»: Акулина Ивановна Бессемёнова, какой её играет потрясающая Лариса Гранатова, действительно способна на всё – и повесить в шкафу, и умилостивить космической любовью; в ней страх и достоинство, тоска и ласка, суетливость и величие. Грандиозная роль; я счастлив, что актёрская награда фестиваля вручена Гранатовой, хотя обычно не одобряю те решения жюри, по которым фильм или спектакль, удостоенные главного приза, получают что-то ещё.

А вот при выборе лучшей мужской роли моё мнение с мнением большинства разошлось. Я голосовал за Илью Чана, сыгравшего в спектакле Няганского ТЮЗа «Звёздный час по местному времени» Колю, персонажа, известного даже тем, кто не ходит в театр, по позднесоветской киноклассике «Облако-рай». Большинство выбрало Алексея Ухова, сыгравшего Диму в самом попсовом спектакле фестиваля «То самое» Андрея Шляпина и театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Безусловно, Ухов – крепкий профессионал, но сама постановка по несуразной пьесе Дмитрия Калинина – оргия фейковой милоты.

Там современные менеджеры, одуревшие от рутины и серости взрослой жизни, начинают вспоминать своё золотое детство – и впадают в него. Буквально изображают школоту – впервые влюбляющуюся, впервые предающую; а в свободное от уроков время строящую из похищенных родительских пылесосов и вентиляторов корабль для полёта на Марс. Я бы, наверное, тоже умилился, если бы это детство не было таким дегенеративно условным. По офисному антуражу – и возрасту большинства артистов – детство героев должно было прийтись на поздние девяностые или ранние нулевые; верить, что на утюге можно к звёздам полететь, вряд ли могли даже в фантастике 1960-х, когда советское искусство избавлялось от психотравм сталинской эпохи истеричной верой в могущество мальчишек и девчонок до шестнадцати, не старше. За порванную рубашку Диме задают дома порку – а ведь вроде даже не в пролетарской семье растёт;

это детство Ваньки Жукова или всё того же Алексея Пешкова; тёмные страницы истории, живописующие каково это, отведать ремня.

В зал мы входили под «Зачем человеку каникулы» из «Каникул Петрова и Васечкина», маркирующих моё собственное детство 1980-х, где были жвачка Turbo, волчонок Вучко и конвейер умирающих генсеков. Вся советская детская классика – даже фантаст Кир Булычёв или жонглировавшие архетипами «Петров и Васечкин» – использует чёткие маркеры времени. «То самое» предлагает умиляться детства чистым глазёнкам вообще; у многих – судя по овациям зала – получается; я в меньшинстве.

Слово о городах Зеро

Победитель в номинации «Лучший спектакль малой формы» – «морок в 14 разговорах», «Чёрная пурга», поставленная Филиппом Гуревичем в Новокузнецком драматическом театре по пьесе Анастасии Букреевой.

Единственный спектакль фестиваля, повергший меня в бешенство – сейчас поясню почему.

В Магнитогорске было разное; в первый день, например, все ужаснулись «Дневнику Алёны Чижук» из Мичуринского (что в Тамбовской области, не путать с Мичуринском Воронежским) драмтеатра, построенного дореволюционными купцами как Театр разумных развлечений. Там четыре актрисы, изображавшие четыре возраста одной героини, играли про скорбную женскую долю, надсадно крича: это ж всё-таки комедия, заимствующая из реальности отдельные детали, но не пересекающаяся с реальностью глобально. Ну что, я, несмотря на децибелы, подремал; понимаю, что таким «репертуарным пирогом» потчует большинство театров, как в малых, так и в гигантских городах; для меня развлечение – типа «Бань Иваныча», реклама которых украшает улицы Магнитогорска; есть – и ладно; в обычной жизни, когда членство в жюри не обязывает смотреть, пройду мимо. Вульгарный, невзыскательный театр – не то, что бесит. Другое дело – «Чёрная пурга», современный, фестивальный, артóвый по всем критериям спектакль.

Сценография Анны Агафоновой – высокий класс. В замкнутое игровое пространство – как на тот свет – попадаешь по стерильному белому коридору (и по нему же, но уже в разводах крови, выходишь на свет божий). На крошечной сцене – точные осколки неизбывного советского прошлого, старые телеки и тень кафешки с облупившейся картинкой тропического рая на стене. Залежи каменного угля (действие – в неназванном шахтёрском городе Н., отчасти списанном с Норильска): глыбы с острыми гранями кажутся опасными для зарывающихся в угольные груды тел, на самом деле – выяснил, дотронувшись, на выходе – они мягкие, поролоновые, но выглядят очень натуралистично, щекочут нервы.

Актёры – отличные; Александр Шрейтер в главной роли командировочного Свердлова и Олег Лушев в немой, но значимой роли Мёртвого Шахтёра, верны своим персонажам до финала, все остальные легко и озорно меняют личины. Режиссура – избыточна в находках; на мой вкус, насколько броских, настолько и поверхностных, этаких фантиках, тем не менее, фантиков много, и в знакомстве Гуревича с актуальным европейским театром сомнений нет. Вот только всё – в никуда; в муть и пустоту, открывающуюся за интригующей поначалу пьесой. Гуревич ставил в «Гоголь-центре» «Исчезнувшего велосипедиста» Константина Костенко, гипнотизирующий и меня текст, построенный как ложный детектив. В начале новокузнецкого спектакля я подумал, что наши драматургические предпочтения сходятся: «Чёрная пурга», явно вдохновлённая (на грани плагиата) «Городом Зеро» Александра Бородянского и Карена Шахназарова, тоже обещает абсурдистский детектив. Свердлов, представитель головной столичной компании, приезжает в северный город, из которого выхода нет и не будет, в связи с гибелью шахтёра. И что? И ничего. Приехал в связи с гибелью, только зачем – непонятно; никакого намёка на расследование; завязка декларирована и брошена. Как и то, что выхода нет и не будет: из постапокалиптического города, бравирующего словом «русский», не выбраться;

мифический медведь перегрыз кабель, да даже если медведя изловить, морок не оставит; выйдешь из комнаты/театра/музея/торгового центра – сгинешь.

Посыл понятен минуты примерно с третьей; дальше – часовой набор этюдов разной степени остроумия; ни любви, ни тоски, ни жалости. С пафосной цитатой – «Мёртвый Христос» Гольбейна, раскинувшийся на телемониторах – в долгожданном финале (одном, кстати, из нескольких). Господи, что за пурга! А ведь можно про русскую бесконечность, вязкую, цепкую, погребающую пытающихся бежать чёрной землёй, но и нежную, хмельную, эстрадно кичевую, поведать совсем иначе – как в любимом моём «Звёздном часе по местному времени», о котором подробно – здесь.

Слово о будущем

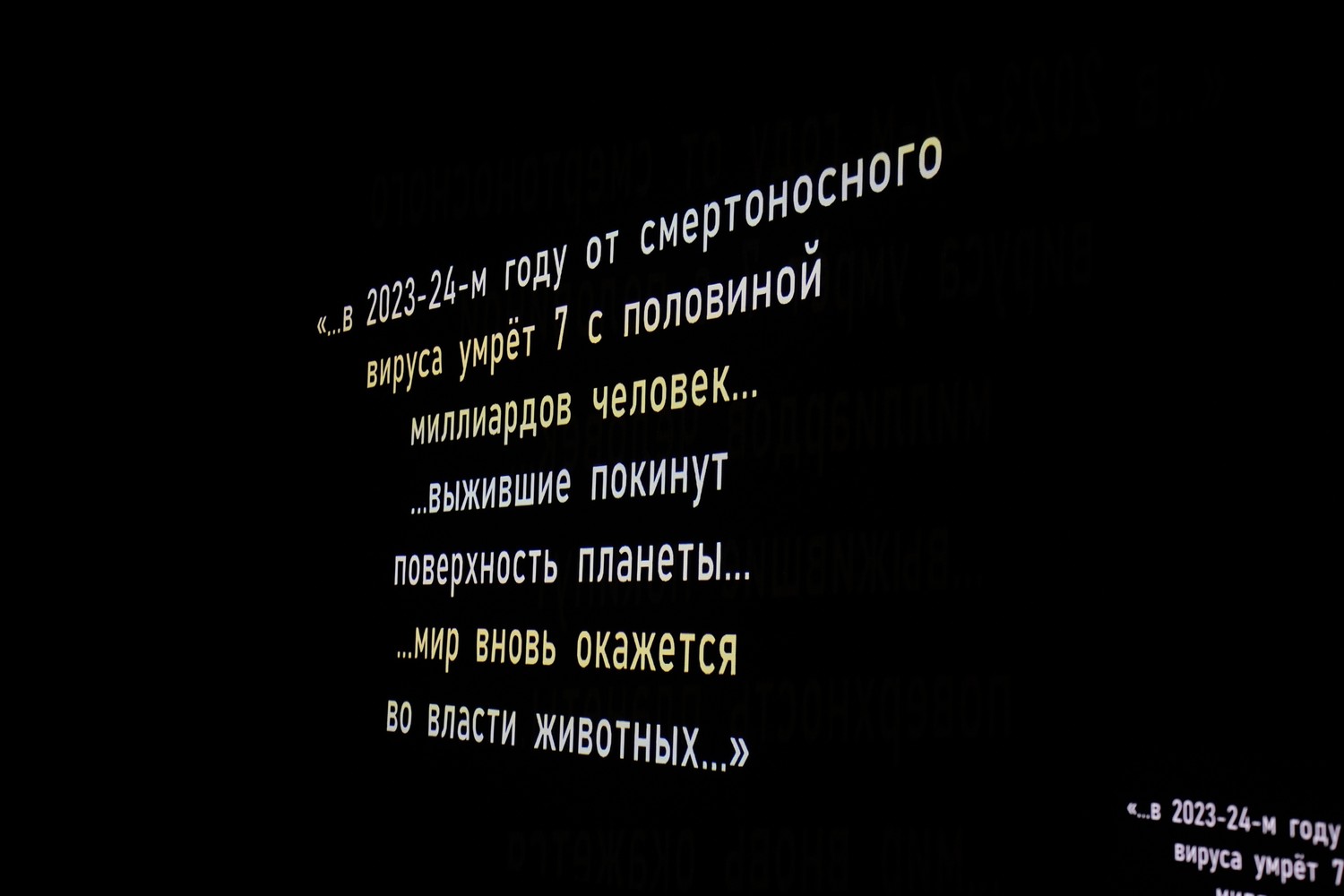

Антиутопия – тема наших дней; жанр, соревнующийся в популярности с неистребимыми советскими песнями; то же «Прекрасное далёкое» и его посланница, «Гостья из будущего», возникали на фестивале и в «Том самом», и в «Звёздном часе», и в экшн-антиутопии Петра Шерешевского «12 обезьян», поставленной по фильму Терри Гиллиама в Березниковском драматическом театре (а одним из финалов «Чёрной пурги» стала песня из «Приключений Электроника»: «Но ты человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай...»; куда, куда он удалился, правильный пионерский задор?). Экшн Шерешевского смазался, обернулся сюжетной нечленораздельностью и видеокашей, но это случай, когда недоудача интереснее некоторых удач.

Замах – не просто на вольную инсценировку знаменитого фильма, а на театральную гиперантиутопию, не случайно главный герой, которого играет Евгений Любицкий, зовётся Евгением Замятиным (да, имена исполнителей совпадают с именами персонажей, отчего спектакль приобретает дополнительный зловещий оттенок связи с реальностью). И пограничную, сумеречную зону между утопией и антиутопией Шерешевский ошеломляюще выстраивает крошечной деталью: один из временных пластов – 2014 год – определяется по телетрансляции сочинской Олимпиады; российские конькобежцы соревнуются с американскими; нынешняя оптика видит недавнее прошлое чистой утопией. А будущее – чёрной дырой.

Если судить по призу «Надежда», присужденному режиссёру Мурату Абулкатинову, ученику Сергея Женовача,

театр наш ждёт довольно смиренное, аккуратное будущее.

Спектакль Прокопьевского драматического театра «Делай всё, что хочешь, пока я тебя люблю» уже побывал в Москве на «Маске Плюс»; его востребованность и понятна, и печальна. Пьеса Светланы Баженовой – по сути, монодрама, каталог общих мест из жизни девочки-подростка, воспринимающей жизнь как боль; одна отдушина – пересматривать как анальгетик фильм «Выживут только любовники», благо «мама на билетах». И мечтать на крыше – но не спрыгивать с неё.

Цитировать чужое кино – большая опасность (как и уменьшать дистанцию между зрителями и артистами – на этом подорвался спектакль «В рождественскую ночь...» Минусинского драмтеатра; чистенькие костюмчики на обитателях душных угарных изб или избитый, но всегда работающий, если смотреть на сцену из зала, «запрещённый приём» – снег из криво нарезанных бумажек – рушат любую возможность доверия к происходящему, когда сидишь на расстоянии вытянутой руки). Когда-то Дмитрий Волкострелов запустил в «Злой девушке» фрагмент «Мужского – женского» Годара – и всё, спектакль обрушился, всё внимание – на экран. С Абулкатиновым ту же злую штуку играет Джармуш, который даже в дублированном варианте интереснее Баженовой. Ещё почти все хвалят в спектакле свет; по мне, свет тут – как Заречная: бывают моменты, когда он талантливо «вскрикивает», талантливо «умирает», но это только моменты.

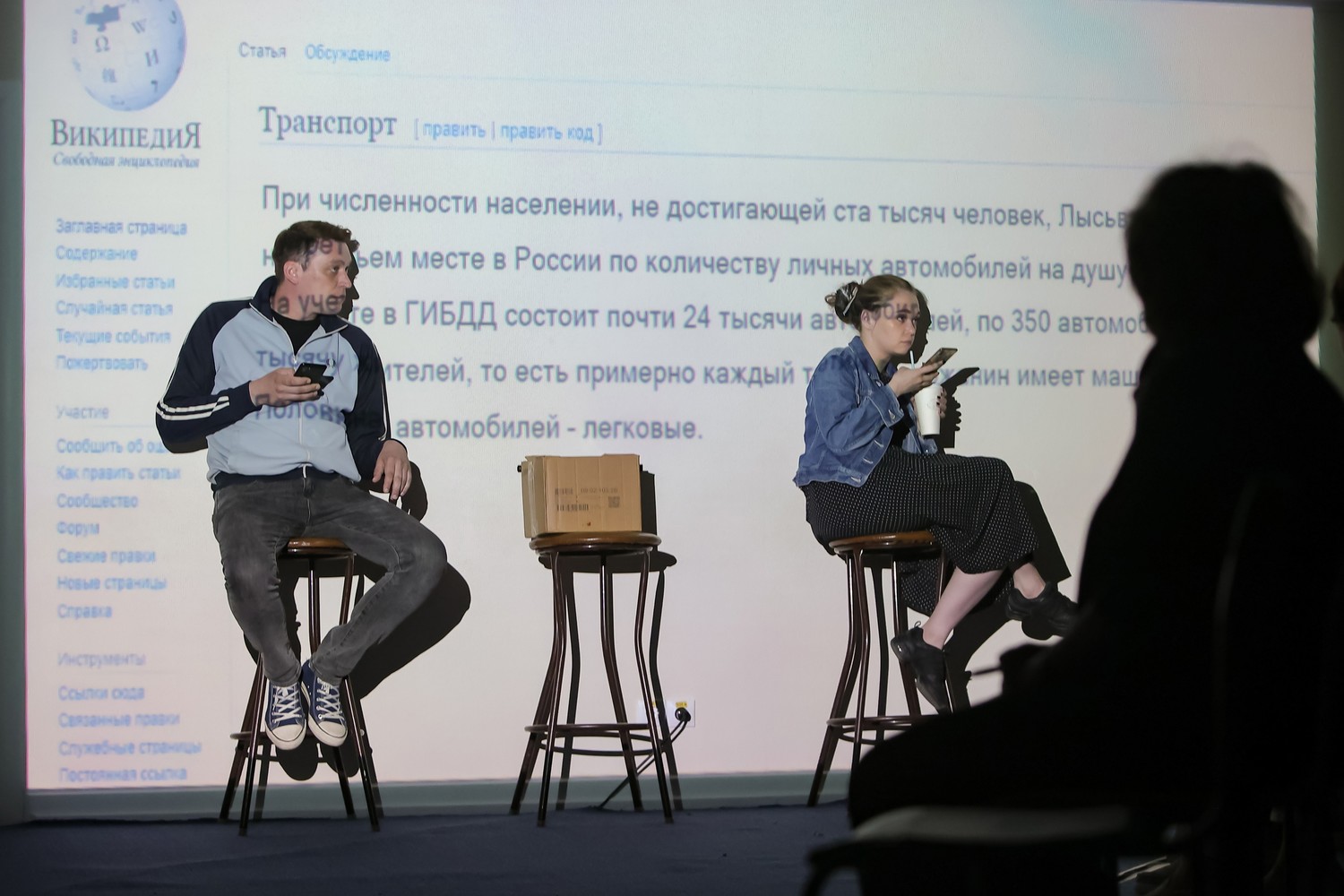

Чтобы завершить прогноз будущего на менее минорной ноте, вспомню спектакль, с которого фестиваль начался – альманах Лысьвенского театра драмы им. А. Савина «Место действия: Лысьва». Три действия, три главы; вторая, «Театр», поставленная Верой Поповой по вербатиму Олжаса Жанайдарова – абсолютное счастье, смешной и нежный «шум за сценой», диалоги людей театра и людей в театре.

Третья, «Завод» Михаила Тихомирова по тексту Лидии Головановой, обещает индустриальную симфонию, но оказывается чуть банальнее – коллекцией, в общем, случайных признаний заводчан разных поколений. Первая же – «Кын» Андрея Шляпина по Алексею Житковскому – скорее, провал, зато провал мегаамбициозный. С медведем – гитаристом, шатуном и плясуном, в трёх частях, обыгрывающих бодряческий канцеляризм туристических гидов («Не затуманить дождику кыновских зорь!»). И с потенциально захватывающим, правда, не додуманным ходом, напоминающим берлинский шедевр Герберта Фрича «Мурмель мурмель», где всё, что в жизни есть, выражалось единственным словом «мурмель».

В прологе «Кына» возникает интенция – сложить лихой абсурдистский сказ из слова «Кын». Слово – не выдумка, так называется историческое поселение в Пермском крае, отчего оно и попало в спектакль-«путеводитель». Но избавленное от географической привязки слово это приобретает любые смыслы. И к будущему применимо:

впереди – кын.

Эмоциональная же окраска такого прогноза – на личное усмотрение. Кын разный бывает.

Фестиваль театров малых городов проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.